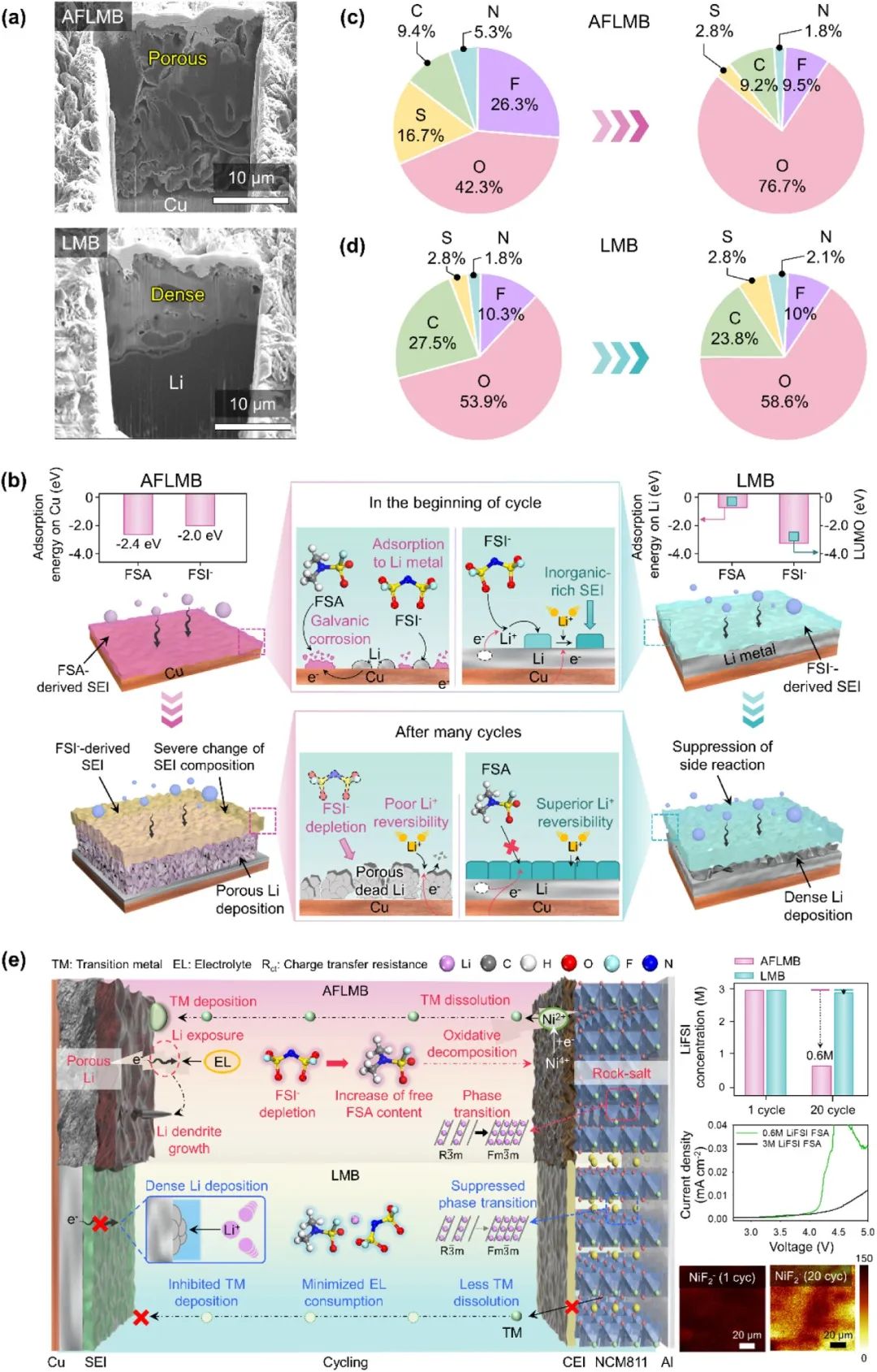

图1. (a) 铜箔和锂金属阳极镀锂后的截面 SEM 图。(b) 根据最低未占分子轨道(LUMO)能级以及 FSA 溶剂和 FSI-阴离子在 Cu 和锂金属上的吸附倾向的结果,Cu 铜箔和锂金属阳极在第一个周期镀锂前后 SEI 成分的变化示意图。XPS 分析得出的原子百分比:(c) AFLMB 中的铜箔和 (d) LMB 中的锂金属阳极,在 AFLMB 首次充电期间,镀锂前充电至 3.7 V 和镀锂后充电至 4.25 V 时的对比。(e)通过比较分析(循环过程中 LiFSI 浓度的变化、LSV 和 TOF-SIMS 图像)发现,使用 3 M LiFSI FSA 电解液的 AFLMB 和 LMB 的界面现象存在差异。

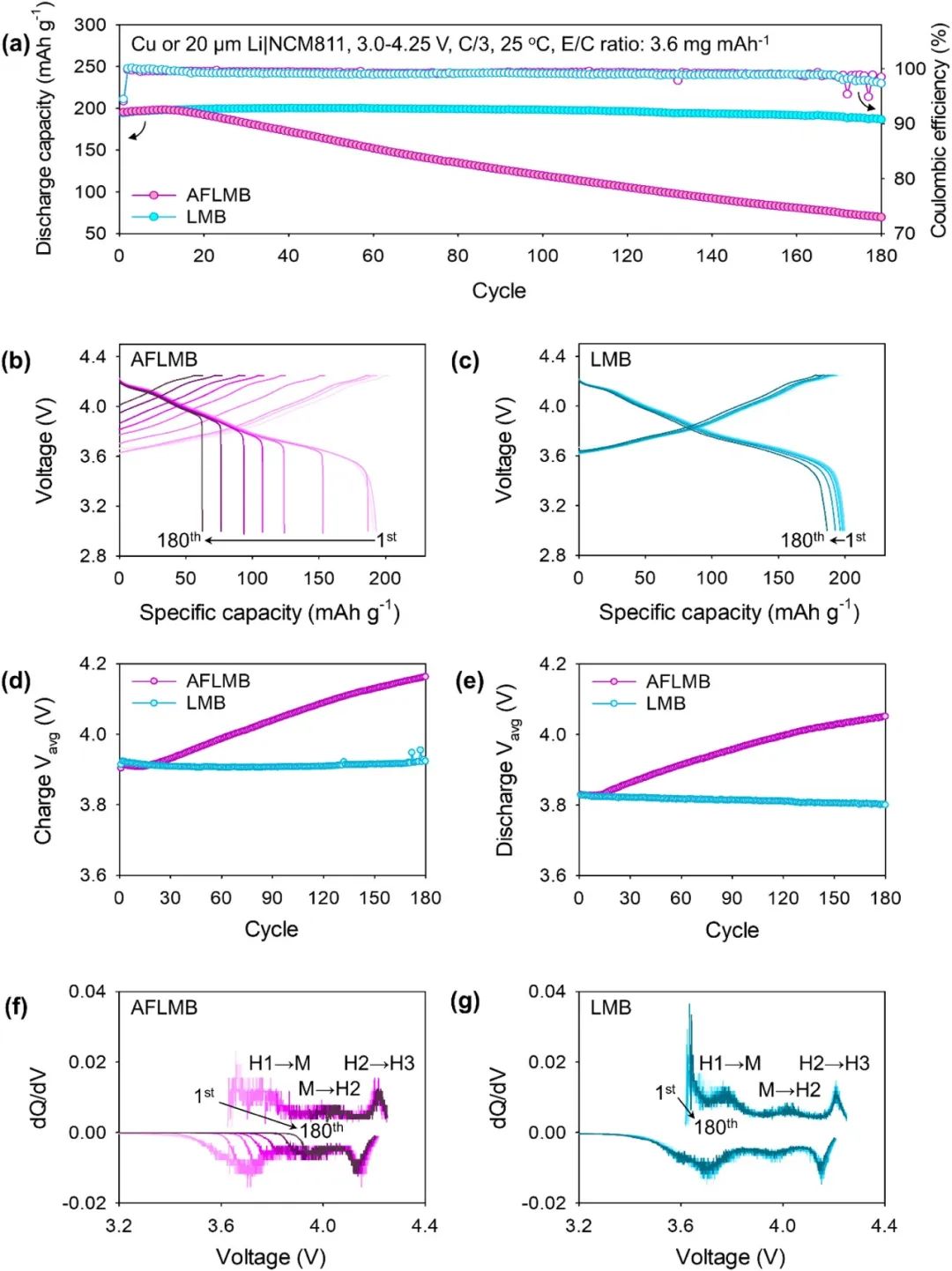

图1. (a) 铜箔和锂金属阳极镀锂后的截面 SEM 图。(b) 根据最低未占分子轨道(LUMO)能级以及 FSA 溶剂和 FSI-阴离子在 Cu 和锂金属上的吸附倾向的结果,Cu 铜箔和锂金属阳极在第一个周期镀锂前后 SEI 成分的变化示意图。XPS 分析得出的原子百分比:(c) AFLMB 中的铜箔和 (d) LMB 中的锂金属阳极,在 AFLMB 首次充电期间,镀锂前充电至 3.7 V 和镀锂后充电至 4.25 V 时的对比。(e)通过比较分析(循环过程中 LiFSI 浓度的变化、LSV 和 TOF-SIMS 图像)发现,使用 3 M LiFSI FSA 电解液的 AFLMB 和 LMB 的界面现象存在差异。 图2. (a) AFLMB 和 LMB 在纽扣电池中的循环稳定性。使用 3 M LiFSI FSA 电解质的 AFLMB 和 LMB 在循环过程中(b)的电压曲线。AFLMB 和 LMB (d) 充电和 (e) 放电曲线的平均电压。(f) AFLMB 和 (g) LMB 超过 180 个循环的 dQ/dV 图。

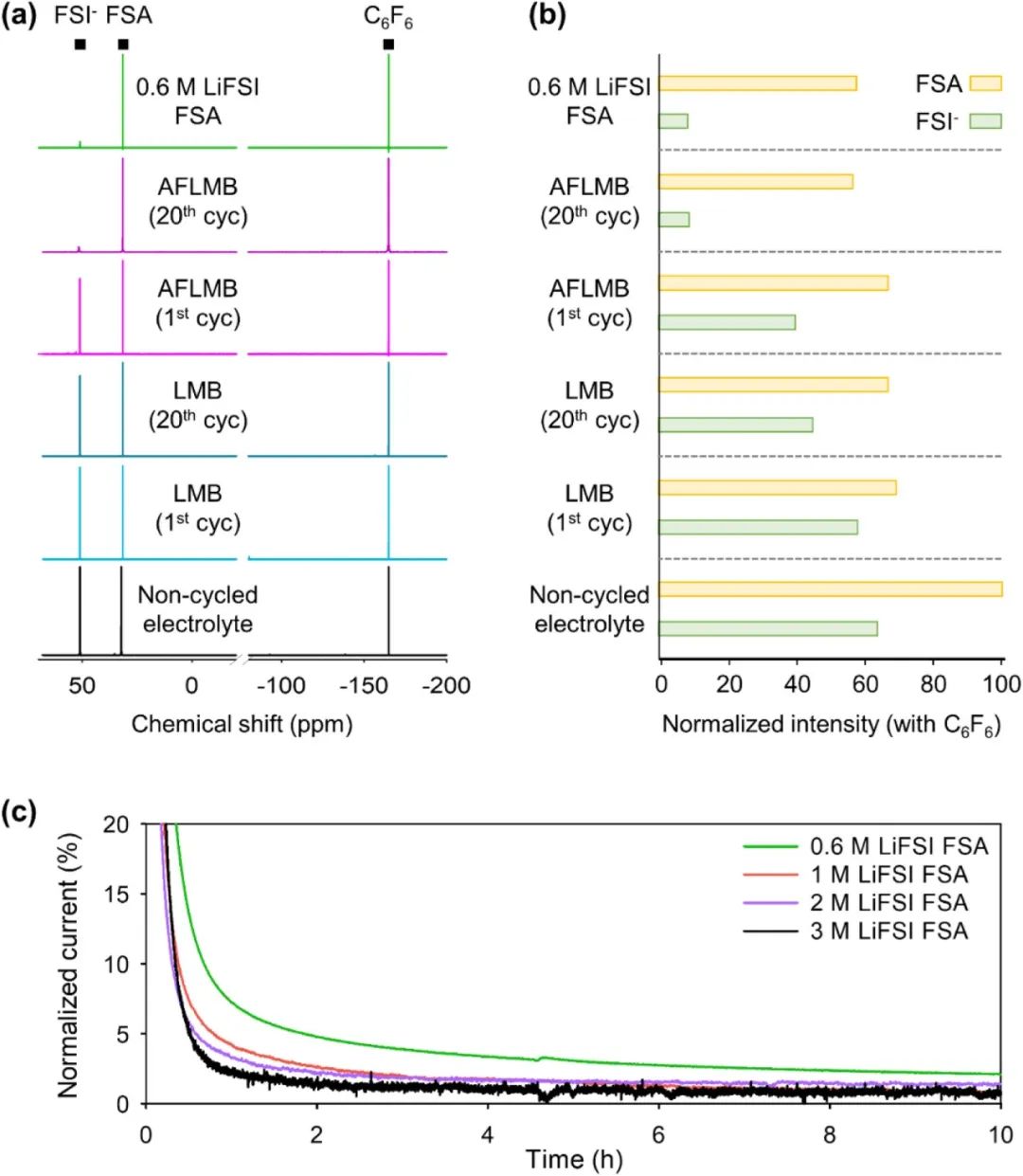

图2. (a) AFLMB 和 LMB 在纽扣电池中的循环稳定性。使用 3 M LiFSI FSA 电解质的 AFLMB 和 LMB 在循环过程中(b)的电压曲线。AFLMB 和 LMB (d) 充电和 (e) 放电曲线的平均电压。(f) AFLMB 和 (g) LMB 超过 180 个循环的 dQ/dV 图。 图3. (a) 0.6 M LiFSI FSA 电解质、非循环电解质、AFLMB 和 LMB 与 3 M LiFSI FSA 电解质经过 1 个和 20 个循环后的 19F NMR 光谱。(b) 19F NMR 光谱中 FSI 阴离子和 FSA 溶剂峰的综合面积,使用 (a) 19F NMR 光谱中 C6F6 的内部参考进行归一化。(c) Cu/NCM811 电池在 25 °C预循环后,在 4.25 V 下进行的电化学浮动测试。

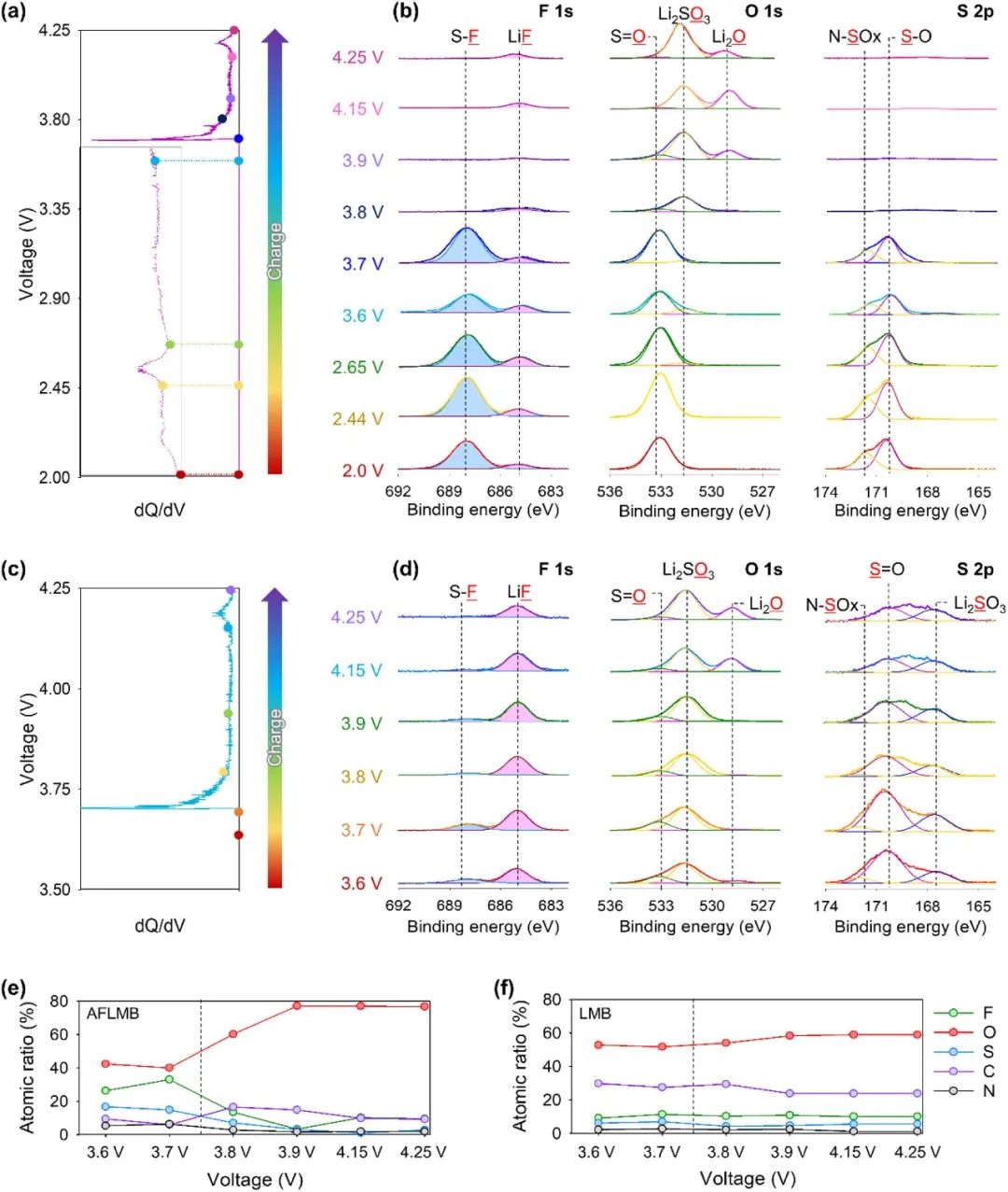

图3. (a) 0.6 M LiFSI FSA 电解质、非循环电解质、AFLMB 和 LMB 与 3 M LiFSI FSA 电解质经过 1 个和 20 个循环后的 19F NMR 光谱。(b) 19F NMR 光谱中 FSI 阴离子和 FSA 溶剂峰的综合面积,使用 (a) 19F NMR 光谱中 C6F6 的内部参考进行归一化。(c) Cu/NCM811 电池在 25 °C预循环后,在 4.25 V 下进行的电化学浮动测试。 图4. (a) C/10 预循环充电期间 AFLMB 的 dQ/dV 图。插图表示与 SEI 形成相对应的 dQ/dV 峰放大区域。(b) AFLMB 中的铜箔在不同带电状态下的 F 1s、O 1s 和 S 2p XPS 结果。(c) C/10 预循环充电期间 LMB 的 dQ/dV 曲线。(d) LMB 中的锂金属阳极在不同充电状态下的 F 1s、O 1s 和 S 2p XPS 结果。XPS 分析得出的 (e) 从 AFLMB 中提取的铜箔和 (f) 从 LMB 中提取的锂金属阳极在不同带电状态下的界面层原子比。

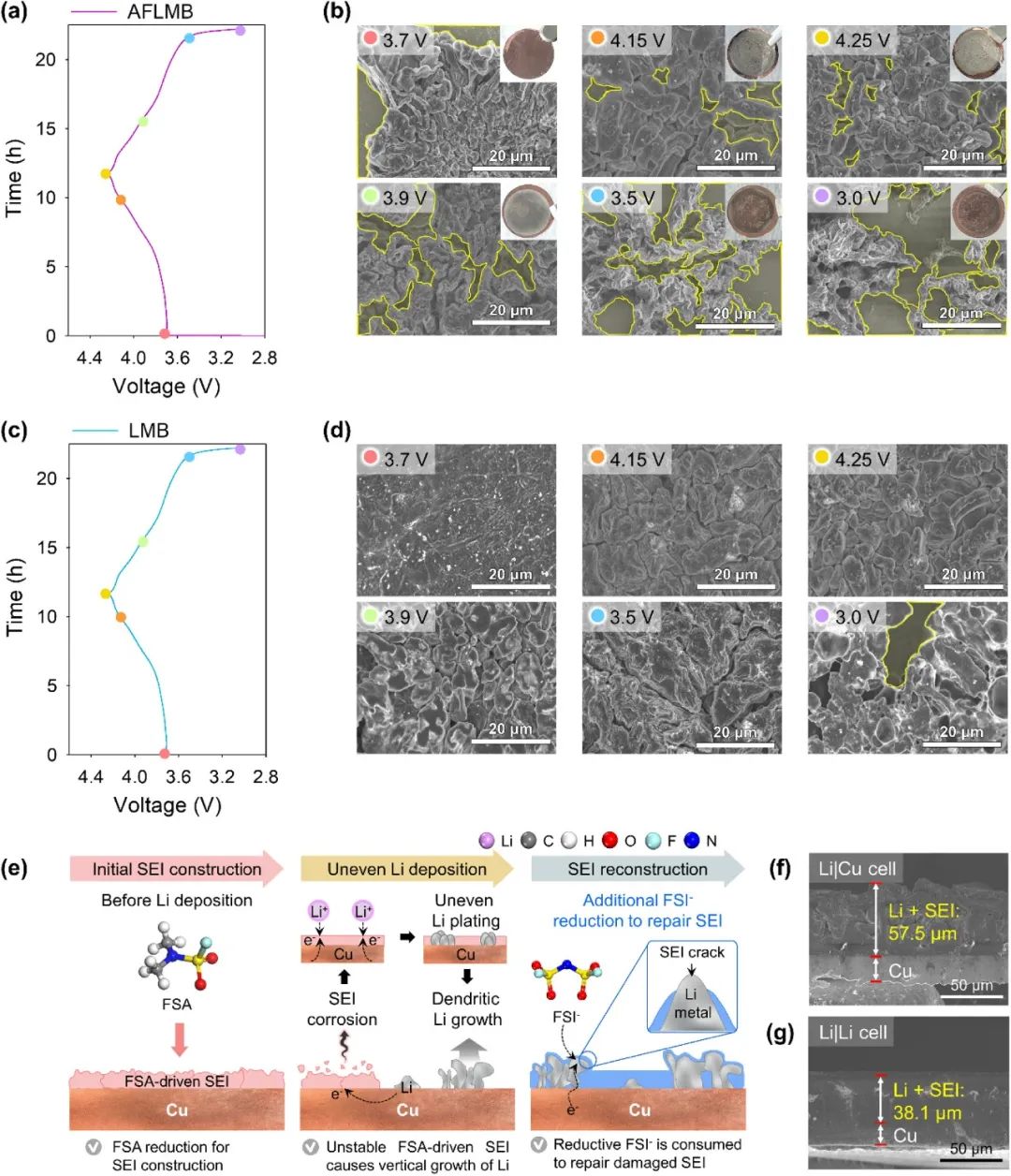

图4. (a) C/10 预循环充电期间 AFLMB 的 dQ/dV 图。插图表示与 SEI 形成相对应的 dQ/dV 峰放大区域。(b) AFLMB 中的铜箔在不同带电状态下的 F 1s、O 1s 和 S 2p XPS 结果。(c) C/10 预循环充电期间 LMB 的 dQ/dV 曲线。(d) LMB 中的锂金属阳极在不同充电状态下的 F 1s、O 1s 和 S 2p XPS 结果。XPS 分析得出的 (e) 从 AFLMB 中提取的铜箔和 (f) 从 LMB 中提取的锂金属阳极在不同带电状态下的界面层原子比。 图5. (a) AFLMB 在 C/10 和 25 °C 预循环期间的电压曲线。(b) 与(a)AFLMB 电压曲线相对应的铜基板上沉积锂金属的表面 SEM 图像。(c) LMB 在 C/10 和 25 °C 预循环期间的电压曲线。(d) 与(c)LMB 电压曲线相对应的锂金属阳极表面 SEM 图像。(e) 铜基板上的锂镀层示意图。(f)锂/铜电池和(g)锂/锂电池在 1 mA cm-2 和 2 mAh cm-2 初始锂电镀后提取的沉积锂金属阳极的截面 SEM 图像。

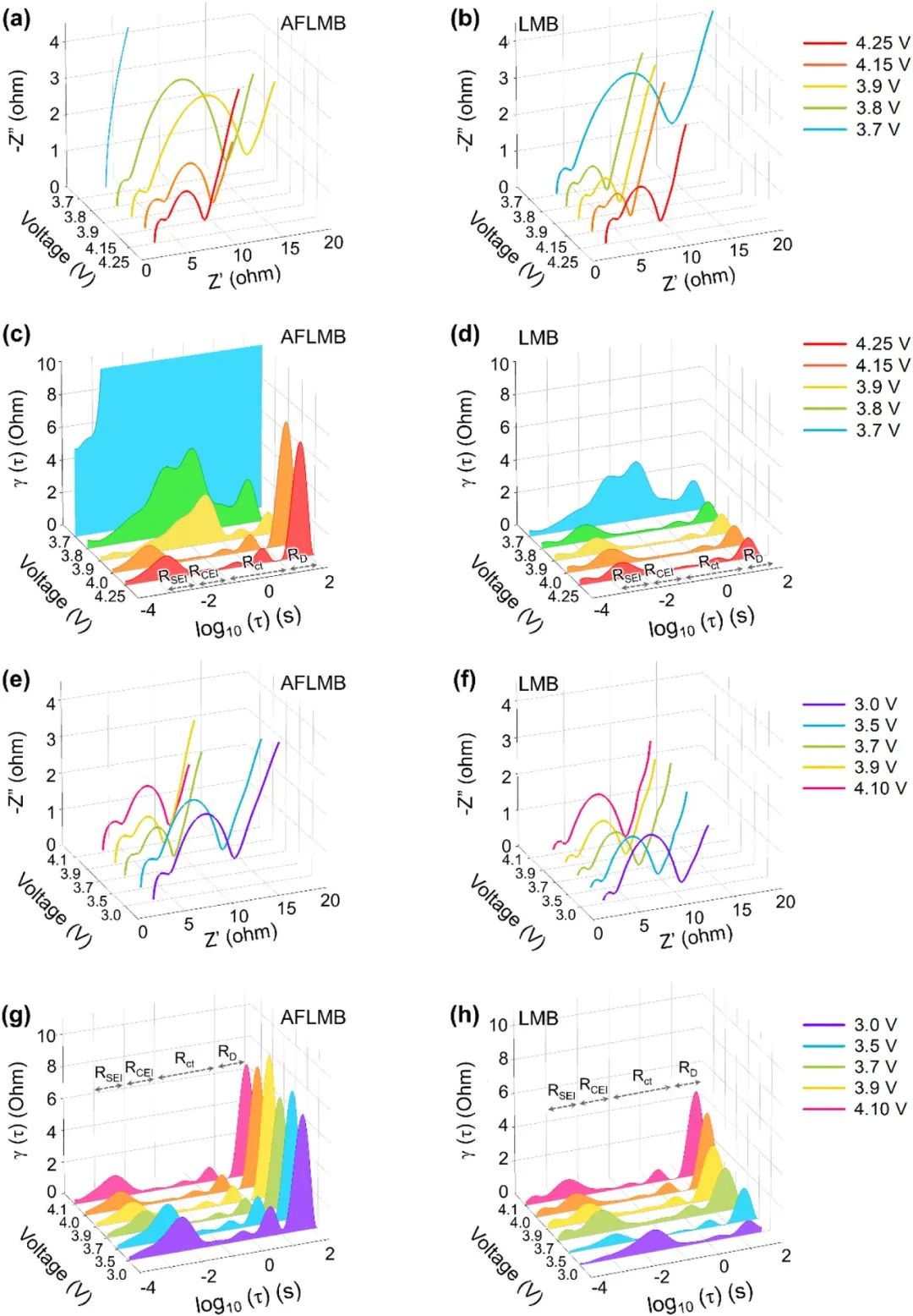

图5. (a) AFLMB 在 C/10 和 25 °C 预循环期间的电压曲线。(b) 与(a)AFLMB 电压曲线相对应的铜基板上沉积锂金属的表面 SEM 图像。(c) LMB 在 C/10 和 25 °C 预循环期间的电压曲线。(d) 与(c)LMB 电压曲线相对应的锂金属阳极表面 SEM 图像。(e) 铜基板上的锂镀层示意图。(f)锂/铜电池和(g)锂/锂电池在 1 mA cm-2 和 2 mAh cm-2 初始锂电镀后提取的沉积锂金属阳极的截面 SEM 图像。 图6. 不同充电电压下 (a) AFLMB 和 (b) LMB 的奈奎斯特图。根据(c) AFLMB 和 (d) LMB 在预循环充电期间的奈奎斯特图转换的 DRT 曲线。不同放电电压下 (e) AFLMB 和 (f) LMB 的奈奎斯特图。根据预循环放电过程中 (g) AFLMB 和 (h) LMB 的奈奎斯特图转换的 DRT 曲线。

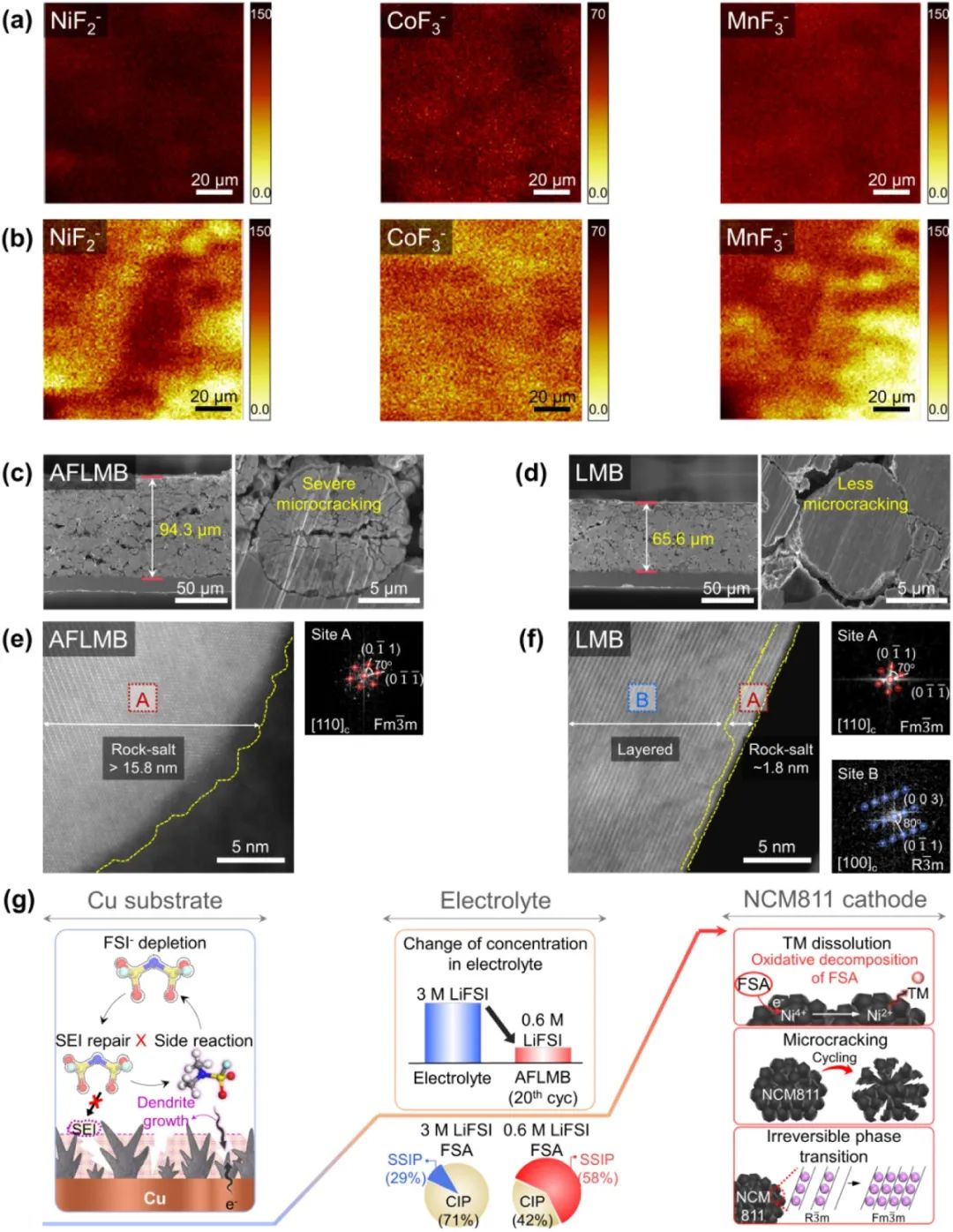

图6. 不同充电电压下 (a) AFLMB 和 (b) LMB 的奈奎斯特图。根据(c) AFLMB 和 (d) LMB 在预循环充电期间的奈奎斯特图转换的 DRT 曲线。不同放电电压下 (e) AFLMB 和 (f) LMB 的奈奎斯特图。根据预循环放电过程中 (g) AFLMB 和 (h) LMB 的奈奎斯特图转换的 DRT 曲线。 图7. 在 C/3 和 25 ℃ 下分别经过 (a) 20 次和 (b) 100 次循环后,AFLMB 中铜上的 NiF2-、CoF3- 和 MnF3-的 TOF-SIMS 化学图谱。在 C/3 和 25 °C 下循环 100 次后,从 (c) AFLMB 和 (d) LMB 中提取的 NCM811 阴极的截面 SEM 图像。在 C/3 和 25 °C 下循环 100 次后,从含有 3 M LiFSI FSA 电解液的 (e) AFLMB 和 (f) LMB 中提取的 NCM811 阴极的 STEM 图像和 FFT 图样。(g) FSI 阴离子耗竭和 SEI 降解对 NCM811 阴极的交叉影响。

图7. 在 C/3 和 25 ℃ 下分别经过 (a) 20 次和 (b) 100 次循环后,AFLMB 中铜上的 NiF2-、CoF3- 和 MnF3-的 TOF-SIMS 化学图谱。在 C/3 和 25 °C 下循环 100 次后,从 (c) AFLMB 和 (d) LMB 中提取的 NCM811 阴极的截面 SEM 图像。在 C/3 和 25 °C 下循环 100 次后,从含有 3 M LiFSI FSA 电解液的 (e) AFLMB 和 (f) LMB 中提取的 NCM811 阴极的 STEM 图像和 FFT 图样。(g) FSI 阴离子耗竭和 SEI 降解对 NCM811 阴极的交叉影响。